韓国(4)

2005年11月

1日目(成田〜釜山経由慶州))

4回目の韓国旅行。成田で子供たちのタバコを購入して、いつものようにおまけの電卓をゲット。9:45発の大韓航空に搭乗、飛行距離が短いので機体が安定するとすぐに機内食。日本で仕入れたはずなのに「のりまき」(キムパプ)がおいしくないぞ。天気は良くて富士山、琵琶湖、三方五湖、大山などがくっきり見える。12:00過ぎに釜山の金海国際空港に到着。

|

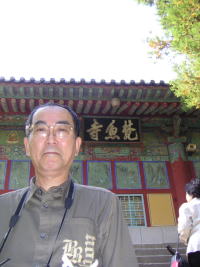

今回のツアーは釜山市内の見物はなく、バスで梵魚寺(ポモサ)に向かう。もみじがきれいな階段と坂道を昇ると寺に到着。韓国の寺らしい派手な彩色の門。寺の脇の水路は大きな石の間を水が流れ、なかなかの風情。 |

|

梵魚寺 |

続いて通度寺(トンドサ)へ、ここは仏舎利を納めた舎利塔があり、韓国の3大名刹といわれている由。広い敷地にお堂が散在し、お坊さんもたくさんおられる様子。

本日の夕食は「松茸ごはん」。おこげに白湯を注いで食すると、美味この上なし。泊まりはコーロンホテル。このホテルは前にも泊まったことがあり2度目となる。

2日目(慶州)

6:30起床、ロビー横のブースで子供たちにメール。このホテルは、無料でインターネットができるのが良い。4人のおばさまグループとともに朝食。外は小雨。

本日の夕食は「松茸ごはん」。おこげに白湯を注いで食すると、美味この上なし。泊まりはコーロンホテル。このホテルは前にも泊まったことがあり2度目となる。

2日目(慶州)

6:30起床、ロビー横のブースで子供たちにメール。このホテルは、無料でインターネットができるのが良い。4人のおばさまグループとともに朝食。外は小雨。

|

まずは石窟庵(ソックラム)へ。本来は静かな寺が韓国の修学旅行生で騒然としている。石仏のドーム内は撮影禁止なのに、へなおじさんはビデオ撮影して叱られる。気づきませんでしたすみません。そういえば、前回幸美と来たときの写真がないのに合点がいく。次は仏国寺(プルグクサ)。へなおじさん、ここで学生にトイレの場所を聞かれる。どこに行っても現地人に完全に溶け込んでいる。 |

石窟庵(ソックラム)も仏国寺(プルグクサ)も、いずれも世界遺産。詳細は「韓国(1)」をご参照。

大邱(テグ)への途中、青磁の窯元に寄る。今回のツアー参加者は、我々を除いて良く土産を買うのにビックリ。お昼は「山菜ビビンバ」。茨城から来た夫婦の奥さんが大邱生まれで、今回のツアーに参加した由。今回の参加者は、韓国語を勉強している人をはじめとして多士済々。

|

続いて桐華寺(トンファサ)を訪問。南北朝鮮の統一を願って建立された大きな薬師如来を見学。 八公山(パルコンサン)のケーブルカーに乗る頃には雨も上がり、慶州に戻り夕食。夕食は焼き肉、カルビをいただき、チジミも追加注文。食べ過ぎ気味。 |

3日目(慶州〜成田)(最終日)

朝食はホテル近くの食堂で韓国家庭料理。みそ汁の中にご飯をいれる豪快な食べ方。

紫水晶店も前回の旅行で立ち寄ったお店。もちろん今回は何も買わず。

2時間ほどバスで走行して世界遺産の海印寺(ヘインサ)に到着

|

今回の旅の目的の寺で記念撮影。寺は度重なる戦火で何度も消失したが、八万大蔵経は奇跡的に残され、世界遺産に登録されている。 |

| 海印寺と八万大蔵経 寺は802年に創建されたが何度も消失、現存する本堂は1817年に建立されたもの。本堂の横に大蔵経板閣があり、有名な八万大蔵経が納められている。現存する大蔵経の中でも海印寺に残るのは「高麗八万大蔵経」と呼ばれる最高峰のもので、仏教を建国の理念とし、仏の加護で北方から押し寄せる遊牧民の侵略から国を守ろうとした高麗が、全力を傾けて作成したものである。 経文を木版に精巧に彫り込んで印刷の原板にしたもので、今のパソコンのように間違えたらカーソルで戻ってというわけにはいかない職人が、一字一句も間違えないように丹念に正確に彫ったもので、その見事さは驚くばかり。建物は風通しが良いように隙間があいており、外からも経板が見える。 その経板は、1251年当時都があった江華島で完成し、1398年に海印寺に納められたわけであるが、度重なる火災や慶長・文禄の役でも奇跡的に消失や滅失、散逸を免れたもの。まさに一見に値する世界遺産である。 |

海印寺近くの食堂で韓国風みそ鍋の昼食、みその中にご飯を投入するという、朝と同じような犬ごはんであるが美味。18:30釜山金海国際空港を出発、成田には20:30頃到着。